・横浜都市デザイン50周年記念講演会

アーバンデザインの根幹に位置する横浜の「歴史を生かしたまちづくり」の将来に向けた話し合いを行います。ぜひ、ご参加ください。詳細はパンフをご参照ください。

日 時 2022年3月27日(日)13時30分〜16時(開場12時45分)

会 場 横浜市役所1階 アトリウム空間

開催方法 ①当日現地参加 ※無料・要事前申込(先着100名様を予定)

②オンライン配信 ※無料・申込不要

申し込み方法等詳しくは横浜市ホームページへ

活動報告(イベント)

・RAC2021年度研修ツアー「信州 シルクロードはレイルロード」ー絹文化の最上流から道筋を辿るー

日 時

11月13日(土)10:20〜 信濃追分駅からバスによる見学会

18:00〜 情報交換会:八幡温泉うづらや

11月14日(日) 8:30〜 千曲市から別所温泉までバスによる見学会

主 催:NPO法人 街・建築・文化再生集団(通称:RAC)

〒371-0035 前橋市岩神町二丁目7-5 RAC前橋事務所 担当:中村 武

TEL 027-210-2066 FAX 027-235-0643

共 催:公益社団法人 横浜歴史資産調査会

詳細は資料をご参照下さい(PDF) 参加申込書(Excel)

・鉄道開業150周年記念事業委員会の開催

明治5(1872)年10月、新橋—横浜に我が国初の鉄道が開業してから、2022年で150周年を迎えるにあたり、公益社団法人横浜歴史資産調査会は、表記の委員会を設け2020年12月24日に第一回委員会を開催いたしました。委員会構成と議題は下記の通りです。

特に汽車道界隈にSLの記念運転または、展示を予定しています。SLは、圧縮空気を用いて復活している車両を対象にしています。

夢あふれる事業展開を行いたく存じますので引き続き、皆様のご支援、ご協力をお願い申し上げます。

なお、事業は日本鉄道保存協会並びに全国近代化遺産活用連絡協議会と連携しておこなう予定です。

鉄道開業150周年記念事業委員会名簿

委 員 菅 建彦 (公益財団法人交通協力会顧問)

岡田 直 (横浜都市発展記念館 主任調査研究員)

北村圭一 (元 横浜市港湾局技術担当部長)

齋藤大起 (神奈川新聞文化部記者)

二階堂行宣(法政大学准教授)

堀 勇良 (公益社団法人横浜歴史資産調査会 理事)

オブザーバー 北河大次郎(文化庁建造物第二課文化財調査官)

事務局 米山淳一 (公益社団法人横浜歴史資産調査会常務理事)

河合桃子 (同 事業課)

田中光一 (同 事業課)

・横浜絹遺産の視察と情報交換(シルクロードネットワーク)

日本の着物を愛するイギリス人シーラ・クリフさんと、NPO川越きもの散歩の藤井美登里さんが、去る10月11日(日)に三溪園や開港記念会館他の横浜絹遺産の視察にお越しになりました。

着物姿のお二人が横浜の街を颯爽と歩くお姿は華やかで、道ゆく皆様の目には新鮮な都市景観として映ったことでしょう。

横浜シルクが欧州を席捲した時代もありました。正にシルクが結ぶ国際文化交流に乾杯です。

前橋市にある 研業社・関根製糸所跡地 今は公園になっている |

前橋市の風呂川のほとりにある 日本最初の器械製糸工場 であった藩営前橋製糸所跡 |

国指定重要文化財 近代和風の木造建築 前橋市の臨江閣にて |

横浜赤レンガ倉庫にて |

視察を終えたひとときを過ごす シーラさん、米山、藤井さん |

・野毛都橋商店街ビル(横浜市登録歴史的建造物)に解説板を設置

公益社団法人横浜歴史資産調査会(ヨコハマヘリテイジ)では、所有資産第1号となる野毛都橋商店街ビルに、建物の歴史と文化を紹介する解説板を令和元年度事業で新たに製作し、このたび同ビル中央階段付近に設置いたしました。

解説板のデザインは兼広彰氏(㈱ユー・エス・シー代表、よこはま洋館付き住宅を考える会事務局長)写真は田中光一(当ヘリテイジ広報担当)解説文は米山淳一(当ヘリテイジ常務理事)が担当しました。野毛都橋商店街ビルへお越しの際にご覧いただければ嬉しく存じます。

ちなみに当ヘリテイジ独自の解説板の製作、設置は、開通合名会社(日本人の商社)の煉瓦遺構(明治15年・中区北仲通)に続き2例目です。

解説版を取り付けるのは 中央付近の階段入り口 |

下部にはシンボルマークが レーザー加工で刻まれています |

取り付け作業は表面の強化ガラスを 傷つけないよう二人で慎重に |

完成品です |

デザインや製作担当の方たち ありがとうございました |

| 文:米山淳一 | 写真・キャプション:田中光一 |

・コンサート in ヘリテイジ ピアノが案内する横浜の歴史とまち Vol.8

日 時 2020年1月29日(水)18:30~20:00

場 所 横浜市イギリス館(横浜市中区山手町115−3)

出 演 ピアノ演奏 後藤 泉

解 説 長谷川正英 (横浜市環境創造局)

司 会 米山淳一(公益社団法人横浜歴史資産調査会 常務理事)

詳しくはこちら(PDF)

・馬場花木園 古民家オープニングイベントで当社団常務理事の米山淳一による古民家講座

日 時 2019年11月23日(土)10:00〜12:00 詳しくはこちら(pdf)

内 容 お披露目会

①古民家の解説 田中 昭之氏 ㈱建文 取締役企画部長 文化財建造物修理主任技術者

②古民家講座「各地に息づく茅葺き民家」 講師:米山 淳一氏(公社)横浜歴史資産調査会 常務理事

・ヴァイオリンとピアノのデュオリサイタル at 俣野別邸

演 奏 ヴァイオリン 瀬川 祥子 ピアノ 後藤 泉

日 時 2019年11月9日(土)14:00〜17:30(13:30開場) 詳しくはこちら(pdf)

会 場 俣野別邸 居間 定員 45名(自由席)

参 加 費 3,500円(オリジナルケーキビュッフェ付)

主 催 公益財団法人横浜市緑の協会

企画協力 公益社団法人横浜歴史資産調査会

俣野別邸 1階の中央が居間 |

演奏中の瀬川祥子さんと 後藤 泉さん |

休憩後の演奏前に お二人による解説が |

後半の演奏です |

演奏が終わって 花束を受け取ると笑みが |

演奏後には喫茶室で コーヒー・紅茶とケーキのひととき |

・第5回シルクロードネットワーク協議会南砺市フォーラムのご報告

日 時 2019年6月22日(土)23日(日)詳細はこちら(pdf)

見 学 会 22日(土)相倉合掌集落、城端座、㈱松井機業、井波の街並み散策

フォーラム 23日(日)南砺市城端伝統芸能会館 じょうはな座

第5回シルクロードネットワーク・南砺フーラム2019を開催し、全国各地の絹文化ゆかりの市町村から約80名の皆様が参加され盛会となりました。

22日土曜日は南砺市五箇山で養蚕の場である五箇山合掌づくり民家を見学。民宿勇助ご主人池端さまより五箇山の養蚕の歴史や文化のご解説を頂くとともに、集落を散策し山村景観を堪能しました。次に絹織物の町城端へ戻り、じょうはな座で地元民俗芸能「麦屋節」他を観賞。さらに老舗の絹織物工場である松井家を見学。ご主人の解説の元、現在も稼働中の自動織機や製品に感動。その後、散居村が続く農村を横切り井波町へ移動。今は欄間などの彫刻の町と知られる井波ですが明治期は蚕種の町として繁栄しました。ボランティアガイドの方のご案内で瑞泉寺や門前町の町並み他を暗くなるまで散策。南砺市の様々な町が絹文化の担い手であった時代を目の当たりにいたしました。福光町に戻り交流会で皆様親交を深め第一日目は終了。

写真報告一日目

2日目はフォーラム。会場は城端座。国土交通省の富所さんや文化庁文化財調査官の梅津章子さんからは、それぞれのお立場から歴史的遺産をまちづくりに活かす手法や保存活用にかかる行政や市民の役割等に関して、各種制度や全国的な動きをご紹介頂きました。代わって地元からの報告では、地域ならではの絹遺産の紹介として生糸商人等が愛した福光観音町の町並みや文化を継承する取り組みを初め、地場産業である城端織の現状、さらに明治期は蚕種、現代は彫刻の町として財を成した井波の町並み保存や、外国人を対象とした町家を再生したゲストハウスとクラフト体験をあわせもつベッド&クラフトプロジェクトの紹介と活発な取り組みが報告され会場から注目を集めました。

午後は全国各地で絹遺産を保存活用されている12人の皆様がプレゼンテーションを行い、これを受けてパネルディスカッションが行われました。絹遺産継承と活用の主役は市民!これからも力を合わせて保存活用を推進する事でお開きとなりました。

来年の開催は神戸市。引き続き、皆様のご支援ご協力、ご参加をお願いいたします。 事務局長 米山淳一

写真報告二日目

7年目を迎える山手西洋館での後藤 泉さんピアノコンサート

山手芸術祭の一環で開催して参りました後藤 泉さんのピアノコンサートを2019年1月30日(水)18時30分からイギリス館で行いました。

イギリス館は元英国総領事公邸。歴史的空間でのコンサートは充実したひと時となりました。

詳細はパンフレット(pdf)をご参照ください。

イギリス館 (横浜市指定文化財) |

イギリス館入り口 |

挨拶する米山淳一事務局長 |

解説の長谷川正英さん |

演奏する後藤 泉さん |

解説は後藤さんと 長谷川さんのかけ合い |

演奏が終わり花束を受け取る |

皆さんへのお土産は三陽物産 ご提供の「横浜三塔物語」 |

シルクロードネットワーク・福島フォーラム2017の開催

今年のシルクロード・ネットワークフォーラムは、昨年に引き続き日本のシルクロードを横浜から遡って福島市で開催します。

福島市は、かつて信夫郡に属し、隣の伊達郡と合わせて信達地方と呼ばれていました。江戸時代から良質の蚕種を産出することで著名な地域です。上州島村では寛政12(1800)〜3年頃、伊達郡保原村(現伊達市)から教師を招き、蚕種製造を始めたと言われています。安政年間には田島武兵衛と分家筋の弥兵衛(養蚕新論を著した弥平の父)は、福島や山形の奥州種本場に出かけ、「切り出し種」の製造を行っています。島村の種の原点ともいえます。養蚕では、天保年間すでに温暖育が行われ、末年には、中村善右衛門が蚕当計(寒暖計)を発明、温暖育の発達に貢献しています。また、伊達の「入金真綿」は、結城紬に活かされているとのことです。かつての信達地方は、養蚕近代化の先駆けの地であったといえます。

絹織物は、川俣で江戸時代から平絹生産が盛んに行われ、明治初めに川俣羽二重(軽目羽二重)を開発、昭和前期にかけて輸出商品である羽二重の一大産地になりました。現在もその技術を活かし、世界一薄い先染織物を開発、産地活性化を目指しています。

福島フォーラムは、絹産業の歴史と原点を学び、また、現在の絹産業の姿を知ることから、絹遺産と絹産業のこれからを考えます。今、信達地方では広域地域連携から地域の個性である絹遺産、絹産業を活かした地域づくりの一歩を踏み出そうとしています。ご参加の皆様の絹遺産活用の取り組みや、試みをお聞きしながら、絹遺産を活かした地域づくりのあり方を考えて行きたいと思います。そして、そこから絹遺産を活かした地域づくりの環を拡げて行くことを目指しています。皆様のご参加をお待ちしています。

日 程 2017年7月8日(土)9日(日)詳しくはこちら

見学会:8日(土)福島市民家園、飯野町大久保地区、おりもの展示館(伊達郡川俣町)、日本基督教団福島新町教会(状況によって、見学箇所は変更になる事もあります)

フォーラム:9日(日)福島県福島市 「コラッセふくしま」

主 催:公益社団法人 横浜歴史資産調査会

NPO法人 街・建築・文化再生集団

シルクロードネットワークふくしまフォーラム実行委員会

共 催:福島民報社、福島市教育委員会

後 援:福島県(予定)

コンサート in ヘリテイジ ピアノが案内する横浜の歴史とまちVol.5

日 時 2017年2月15日(水)19:00~20:30

場 所 ベーリック・ホール(横浜市中区山手町72)

出 演 ピアノ演奏 後藤 泉

解 説 長谷川正英 (横浜市環境創造局)

司 会 米山淳一(公益社団法人横浜歴史資産調査会 常務理事)

詳しくはこちら

「建築史家 西和夫の仕事 ー50冊の本が伝えること」

この度、「建築史家 西和夫の仕事 ー50冊の本が伝えること」と題する展覧会を、建築会館ギャラリーで開催することになりました。

昨年1月に亡くなられた西和夫先生の著作50冊を展示し、その多彩な仕事を通観するものです。

日 時:2016年7月4日(月)〜8日(金)11:00〜18:00(4日は14:00〜)チラシ(pdf)

場 所:日本建築学会 建築会館1階ギャラリー 港区芝5−26−20

「西和夫の仕事」展実行委員会 内田青蔵・水沼淑子・小沢朝江

シルクロード・ネットワーク・新庄フォーラム2016

シルクロードでつなぐ街と人:「原蚕の杜」から絹産業遺産の再生・活用・継承を学ぶ

かつて、絹産業は日本の近代化を下支えし、全国各地に様々な絹文化を築き上げ、今も、身近に多くの絹産業遺産を伝えています。絹文化は、地域の伝統文化であり、歴史です。絹遺産は、私たちが次世代に活きた形で継承するべき、地域づくりの有力な資産であると考えています。しかし、現在、殆どの絹遺産は、最良の形で活かされているとは思えない状況にあります。

一昨年、「富岡製糸場と絹産業遺産群」が世界遺産に登録され、絹産業遺産が、重工業だけでなく日本の近代産業遺産として、また、身近な文化財として目を向けられつつあります。

この状況を契機として、2015年3月、「シルクロード・ネットワーク・横浜フォーラム」を開催し、新たな活動組織「シルクロード・ネットワーク」を設立しました。これからは、ここを中心として多くの地域と連携しながら、絹遺産を地域資産として継承する手だてを見出したいと思います。将来的には、全国の絹遺産情報の集積と情報発信、絹遺産を地域づくりに活かすためのプラットフォームを構築したいと考えています。

横浜には、絹産業が築き上げた建造物や膨大なシルク関連資料が絹遺産として残されています。そして、これらは横浜単独で出来たものではなく、多くの地域との結びつき(絹の道)の中で築き上げられたものです。絹の道を横浜から辿ると全国に及び、各地に蚕種・養蚕・製糸・織物・流通等の絹遺産が今も息づいています。

そこで、2016年は、絹の道を東北に辿り、「シルクロード・ネットワーク・新庄フォーラム」を開催致します。新庄の「原蚕の杜(旧蚕糸試験場新庄支場)」から絹遺産の継承と活用を学び、様々な地域の方と議論を深めたいと思います。新庄・新庄最上地域一帯は、明治37年、地元資本による石川組製糸場の操業を契機として養蚕・製糸が盛況となり、昭和9年には蚕糸試験場福島支場新庄出張所(蚕糸試験場新庄支場)が開かれ、大正・昭和期を通じて絹産業の一大興隆地となりました。

フォーラムは、ご参加皆様の絹遺産活用の取り組みや、試みの発表の場でもあり、絹遺産を活かした地域づくりの環を拡げる場と考えています。皆様のご参加をお待ちしています。

主 催:公益社団法人 横浜歴史資産調査会

NPO法人 街・建築・文化再生集団

後 援:山形県、新庄市、新庄市教育委員会、大日本蚕糸会、さいたま絹文化研究会

日 程:平成28年6月25日(土)・26(日)詳しくはこちら(PDF) チラシ(PDF)

フォーラム:山形県新庄市

見学会:26日(日)市内史跡

2015年3月に公益社団法人横浜歴史資産調査会(ヨコハマヘリテイジ)がNPO法人 街・建築・文化再生集団(RAC)と力を合わせてシルクロードネットワークを設立し、横浜開港記念会館で横浜フォーラムを開催しました。

2016年は、山形県新庄市でフォーラムを開催しました。全国から約60名の皆様が参加し絹文化の保全について語りあいました 。

日 程 2016年6月25日(土)〜26日(日)

6月25日(土)

講演会、シンポジューム、交流会

会場 ニューグランドホテル新庄

6月26日(日)

<講演会・シンポジューム>

挨 拶 シルクロードネットワーク代表幹事団体(公社)横浜歴史資産調査会 常務理事 米山淳一、NPO法人 街・建築・文化再生集団(RAC)代表 星 和彦、新庄市長 山尾順紀さん

基調講演 佐滝剛弘さん(高崎経済大学特命教授)世界につながる日本の絹遺産」

基調講演 脇坂 隆一さん(国土交通省東北整備局 東北国営公園事務所長)シルクの文化を活かした地域づくり」

基調報告 武田一夫さん(新庄市教育長)蚕糸試験場の神様 平塚英吉」

調査報告 後藤 治さん(工学院大学教授)旧蚕糸試験場 新庄市場の調査報告」

事例報告 「地域の絹遺産の活用とこれから」鶴岡市、横手市増田町、前橋市、川越市、入間市、日野市、横浜市ほか

総括と閉会 米山淳一・星 和彦

<見学会>

新庄城址、新庄市郷土資料館、豪雪記念館、新庄エコロジーガーデン「原蚕の杜」(登録有形文化財)、矢作家住宅(重要文化財)ほか

*心のこもった特別の昼食*

新庄市は蕎麦ところ 「原蚕の杜」での昼食は、名人が打つ蕎麦に参加者は大満足で笑顔。

また、市長さんづくりの和風焼きそばも絶品でした。

新庄市の皆様ありがとうございました。

<2017年のシルクロードネットワーク フォーラム>

福島市で開催予定 ぜひご参加ください

港 鉄道 ヨコハマ プロジェクト ー鉄道がつなぐ横浜の歴史と文化ー

明治5(1872)年に新橋ー横浜間に鉄道が開通して今年で144年を迎えます。この間、鉄道は全国に延伸し、新たな新幹線システムまで構築され、わが国の経済、文化の発展に大いに寄与してきました。

鉄道発祥の地横浜は、絹貿易で大いに発展し、国際都市としてのポジションを得たと言えます。それ故、「みなと横浜」は誰もが口にする言葉ですが、船に積む荷物や船で運ばれた荷物の陸地側での運搬に鉄道が大きな役割を担ってきました。

現在、「汽車道」として整備されている遊歩道は、明治後期に敷設された横浜臨港線の廃線跡なのです。臨港線は赤レンガ倉庫や横浜港駅他に通ずる大切な動脈として活躍していました。しかし、かつて港に網の目のように張り巡らされていた鉄道もモータリゼーションの発達等で姿を消しつつあるのも事実です。

このプロジェクトを通じヨコハマヘリテイジでは、港のシステムの一員として大きな役割を果たしてきた鉄道にスポットを当て、その痕跡を探る調査を行ってきました。その成果を広く市民の皆さまに知っていただくとともに、将来にわたり歴史を生かしたまちづくりを推進していくための一助として講演会・シンポジウムを開催いたします。

日 時 2016年3月16日(水)19:00〜21:00 チラシ(pdf)

会 場 横浜市開港記念会館 講堂

内 容 講演:小野田滋 氏(公益財団法人鉄道総合研究所フェロー)

パネリスト:花上嘉成 氏(公益財団法人東武博物館名誉館長)

二階堂行宣 氏(法政大学経営学部専任講師)

青木祐介 氏(横浜都市発展記念館 主任調査研究員)

斉藤大起 氏(神奈川新聞記者)

コメンテーター:小野田滋 氏

コーディネーター:米山淳一(公益社団法人横浜歴史資産調査会 常務理事)

主 催 公益社団法人横浜歴史資産調査会

後 援 横浜港大さん橋にぎわい創造委員会/横浜コミュニティデザイン・ラボ

協 力 横浜市都市整備局都市デザイン室

「歴史を生かしたまちづくりファンド スタート記念コンサート」

公益社団法人 横浜歴史資産調査会(ヨコハマヘリテイジ)では、私たちの宝である歴史的建造物等を将来にわたり、保存・活用することを目的にファンド設立の募金活動を2015年9月より2018年9月まで行います。目標金額は3億円です。

近年、横浜市内では松坂屋、旧三井物産横浜支店倉庫の取り壊しなどが相次ぎ、貴重な歴史的資産が次々に失われています。横浜らしいまちづくりに歴史的資産の存在は不可欠です。もうこれ以上の取り壊しは防がなければなりません。そこで、広く募金活動を展開いたします。募金は、歴史的建造物を始めとした歴史的資産の調査、修理、取得、活用、管理等に使用させていただきます。市民、企業、横浜を愛する多くの皆様の温かいご寄附をこころより、お待ちいたしております。

また、このたび募金の開始を記念してコンサートを開催いたします。ぜひ、多くの皆様のご参加をこころよりお待ち申し上げております。

なお、コンサートの実施は、ピアニストの後藤 泉さんの格別のご高配によるものであります。こころより感謝いたします。

日 時:2015年9月29日(火)19:00開演 チラシ(pdf)

場 所:横浜市開港記念会館 講堂(国指定重要文化財)

主 催:公益社団法人 横浜歴史資産調査会(ヨコハマヘリテイジ)

後 援:横浜市都市整備局

〜チケットの売り上げの一部を「歴史を生かしたまちづくりファンド」に寄付致します〜

「歴史を生かしたまちづくりファンドスタート記念コンサート」は大盛会

後藤泉さんの格別のご高配を賜り実現したコンサートは、約140名を超える皆様のご参加をいただき、盛会となりました。会場の国指定重要文化財の開港記念会館の歴史的空間での演奏は、実に素晴らしいものでした。「まるでウィーンで聴いているようだ」との声が多く寄せられました。

皆様を笑顔にしてくれたコンサートを梃子に募金が無事にスタートいたしました。

すでに、三陽物産社長 山本博士様や勝烈庵グループ代表 本多初穂様から、大口のご寄附のお申し出がありましたことを、本会宮村会長から披露させていただき大きな拍手を浴びました。

なお、当日の募金箱には、ご来場の方々から26,000円を賜りました。ありがたくお礼申し上げます。感謝。

今後ともご支援のほどお願い申し上げます。

♪ピアノが案内する横浜の歴史とまち vol.4♪

シルク貿易で栄えた横浜にちなんだ曲が横浜山手の華やかな洋館に響きます。

日 時 2015年3月23日(月)19:00〜20:30

会 場 横浜市イギリス館(横浜市中区山手町115−3)

出演者 後藤 泉 氏 曲名 ベートーヴェン:ピアノソナタ第17番「テンペスト」、J.シュトラウス:南国のバラ、他

シルクロード・ネットワーク・横浜フォーラム「シルクロードでつなぐ街と人」

横浜は、絹貿易の拠点として栄え、現在の発展は絹によって築かれたと言っても過言ではありません。

横浜には、絹産業が築き上げた文化、街があり、横浜と様々な地域が歩んだ先人達の着想と努力の結晶の姿が今もみられます。

富岡製糸場の世界遺産登録、蚕種や養蚕で繁栄した町の重要伝統的建造物群保存地区への選定など、製糸工場や鉄道関連施設をはじめ、近代産業遺産が注目されています。

そこで絹文化の足跡を振り返り、文化遺産として将来に亘り継承し、地域活性化の切り札として活かす手だてを多くの地域と連携して創り上げる「シルクロード・ネットワーク・横浜フォーラム」を開催します。

見学会「横浜市中区本町界隈の絹遺産を巡る」チラシ(pdf)

日 時 2015年3月14日(土)14:30〜16:30

集合場所 横浜市開港記念会館正面入口(横浜市中区本町1−6)

交 流 会 17:30〜19:30

セミナー

日 時 2015年3月15日(日)11:00〜16:00

会 場 横浜市開港記念会館

・講 堂:講演会・全国の事例報告

・1号室:全国の事例パネル展示・物産販売

記念講演 「絹の歴史と文化・原三溪」川幡留司氏(公益財団法人 三溪園保勝会)

基調講演 「横浜の絹関連建造物の魅力」吉田鋼市氏(横浜国立大学名誉教授・公益社団法人横浜歴史資産調査会副会長)

事例報告 上田市、岡谷市、甲州市、他

旧三井物産株式会社横浜支店倉庫の保存を考える緊急シンポジウム 第2弾

【テーマ】具体的な保存活用に向けての提案

8月5日に開催した、旧三井物産株式会社横浜支店倉庫の保存に向けた緊急シンポジウムの第2弾です。前回のシンポジウム以降、各種メディアへの掲載や市民団体、専門家団体による保存要望書の提出、倉庫を中心としたまち歩き等、様々な動きが起こっていますが、未だ保存活用に向けての道筋は立っていません。今回は参加者の皆さんと一緒に具体的な提案について考えてみたいと思います。皆様お誘い合わせの上多くのご参加をお願い致します。

日 時 2014年10月23日(木)19:00〜21:00

会 場 さくらWORKS<関内> 中区相生町3−61 泰生ビル2階

テーマ 具体的な保存活用に向けての提案

パネリスト(予定)

吉田鋼市(横浜国立大学 名誉教授)

堀 勇良(建築史家)

水沼淑子(関東学院大学 教授)

鈴木伸治(横浜市立大学 教授)

大野 敏(横浜国立大学 大学院 教授)

コメンテーター 西 和夫(神奈川大学 名誉教授)

司 会 米山淳一(公益社団法人 横浜歴史資産調査会 常務理事・事務局長)

主 催 公益社団法人 横浜歴史資産調査会(ヨコハマヘリテイジ)

取壊しが計画されている 旧三井物産株式会社横浜支店倉庫(写真左) |

旧三井物産株式会社横浜支店倉庫の保存を考える緊急シンポジウムは盛会

8月中に所有者のケン・コーポレーションが取り壊し予定している旧三井物産横浜支店倉庫の保存活用を訴えてシンポジュームを行いました。当日は、横浜恒例の花火の日でしたが、120名をこえる市民や専門家の皆さんが参加くださり、盛会となり感謝いたします。

各先生から倉庫の歴史文化的価値等について次々にお話しがありました。堀先生は、富岡製糸場が世界文 化遺産に登録されたのに肝心要の生糸貿易を支えた横浜には同倉庫の存在は不可欠と力説されました。最後に西先生の提言で、参加者や下記先生方のご意見をもとに大会アピールを作成することになりました。アピール文(pdf)を紹介いたします。

東京新聞の記事へ

日 時 2014年8月5日(火)19:00〜21:00

会 場 横浜市開港記念会館 6号会議室

パネリスト

水沼淑子(関東学院大学 教授)

大野 敏(横浜国立大学 大学院 准教授)

堀 勇良(建築史家)

鈴木伸治(横浜市立大学 教授)

吉田鋼市(横浜国立大学 名誉教授)

総 括

西 和夫(神奈川大学名誉教授 公益社団法人 横浜歴史資産調査会相談役)

コーディネーター

米山淳一(公益社団法人 横浜歴史資産調査会 常務理事・事務局長)

主 催 公益社団法人 横浜歴史資産調査会(ヨコハマヘリテイジ)

「コンサートinヘリテイジ ピアノが案内する横浜の歴史とまちvol.3」を開催しました

2014年2月6日(木)に下記の要領で「コンサートinヘリテイジ ピアノが案内する横浜の歴史とまちvol.3」を開催致しました。(※本イベントは第8回横浜山手芸術祭の一環で開催しました)

当日は寒い中54名の方にご参加頂き、横浜や山手の歴史にちなんだ楽曲と解説で、参加者の皆様にはかつての山手西洋館での生活や文化を感じて頂ける場となったと思います。ヨコハマヘリテイジでは、今後とも街の歴史や文化に触れることの出来る機会を設けて参りますので、是非ご参加ください。

【日 時】2月6日(木)18:00〜19:40

【会 場】ベーリック・ホール

【出演者】

ピアニスト:後藤 泉/解説:長谷川正英(元横浜市都市整備局 都市デザイン室)

司会:米山淳一(公益社団法人横浜歴史資産調査会 常務理事)

【曲 目】

グリーグ 抒情小曲集「水夫の歌」Op.68-1/「ペール・ギュント」第1組曲Op.46

ドビュッシー 前奏曲第1巻より「沈める寺」/喜びの島

エルガー 愛の挨拶

チャイコフスキー 四季より「トロイカ」

ベートーベン 交響曲第6番「田園」より

【主 催】公益社団法人 横浜歴史資産調査会(ヨコハマヘリテイジ)

【協 賛】株式会社 三陽物産

【協 力】横浜市都市整備局

歴史を生かしたまちづくり25周年記念事業を開催しました |

|

日 時 2013年11月10日(日)

第1部 OPEN!HERITAGE 25 in 関内 10:00〜16:00

第3部 交流会 19:10〜20:30

会 場

第1部:旧関東財務局(受付)

第2部:BankART Studio NYK

第3部:BankART Studio NYK

プログラム

第1部:関内の歴史的建造物25か所を見学しながら各建物前にて特別配布するカードを集めました。

第2部:

※ミニギャラリーで当社団所有「中尾良一氏」の西洋館等の絵画展を開催

【開会挨拶】

・宮村 忠(公益社団法人 横浜歴史資産調査会 会長)

・青木 治(横浜市都市整備局担当理事・企画部長)

【表彰式】歴史を生かしたまちづくり功労者表彰

認定歴史的建造物所有者へ感謝状を授与

【講 演】後藤 治(工学院大学教授)

【シンポジウム】

[パネリスト]

大野 敏(横浜国立大学准教授)

兼弘 彰(よこはま洋館付き住宅を考える会事務局長)

山本博士(宮川香山眞葛ミュージアム館長)

綱河 功(横浜市都市デザイン室長)

[コメンテーター]

西 和夫(公益社団法人 横浜歴史資産調査会相談役)

米山淳一(公益社団法人 横浜歴史資産調査会常務理事)

[コーディネーター]

鈴木伸治(横浜市立大学教授)

第3部:

【乾杯挨拶】

坂本勝比古(神戸芸術工科大学名誉教授/公益社団法人 横浜歴史資産調査会 相談役)

【乾杯】

吉田剛市(横浜国立大学名誉教授/公益社団法人 横浜歴史資産調査会 副会長)

【中締め挨拶】

中村 實(公益社団法人 横浜歴史資産調査会 監事)

第1部のオープンヘリテイジでは関内地区25棟の歴史的建造物を公開しました。建築史系研究室の学生や神奈川県ヘリテイジマネージャー講座修了者、ヨコハマヘリテイジの会員、横浜市職員のボランティア参加により、各歴史的建造物にて25周年記念オリジナルのヘリテイジカードの配布を行ないました。

大津ビル等通常非公開の歴史的建造物の公開もあり、参加者は興味深そうに見学をしていました。

第2部では、横浜市の「歴史を生かしたまちづくり」に貢献してきた、故本多正道氏や故北沢猛氏、はまぎん産業文化財団寺澤辰麿理事長に当社団の宮村会長から感謝状と記念品が、歴史的建造物所有者の代表として山手89−8番館の塩田氏に横浜市の青木理事から感謝状が手渡されました。

続いて、工学院大学教授の後藤治先生から「歴史を生かしたまちづくり25年の歩みとこれから」と題して、25年前に「歴史を生かしたまちづくり」が始まった頃から現在に至るまでの足跡を振り返りながらお話頂きました。

シンポジウムでは、横浜国立大学の大野敏先生から、郊外部の民家の保存や活用について、川崎市と比較しながらお話を頂きました。よこはま洋館付き住宅を考える会事務局長の兼弘彰氏からは、市民活動の観点から歴史を生かしたまちづくりに関わってきた取組みの一端をご紹介頂きました。宮川香山真葛ミュージアム館長の山本博士氏からは歴史を生かしたまちづくりへ企業としてどのように関わっているのかといった点からお話を頂きました。また、横浜市都市デザイン室長の綱河 功氏からは、都市デザインという観点から歴史を生かしたまちづくりに取り組んできた足跡や、ヨコハマヘリテイジに期待することについてお話を頂きました。

立場の異なる4者からの提起にコメンテーターの西和夫先生(神奈川大学名誉教授)、米山淳一(横浜歴史資産調査会常務理事・事務局長)からは、今後のヘリテイジの役割や、市民、行政、専門家、企業、皆で取り組んでいくことの大切さといったコメントがありました。

○これを読めば全てが分かる!!

「横濱歴史を生かしたまちづくりの25周年」記念誌頒布のご案内

当社団は横浜市と両輪になって25年に及ぶ歴史を生かしたまちづくりの活動を進めて来ました。結果として横浜らしさを大切にした都市景観が形成され、市民や来訪者に潤いを与えています。

しかし、この裏舞台は紆余曲折の連続でした。ドラマチックな25年間の足跡をまとめた珠玉の一冊。是非この機会にご覧になって頂ければ幸いです。

1冊1,600円(関内地区の歴史的建造物25棟のオリジナルカード・カードケース付き、送料込み)

お求めは、公益社団法人 横浜歴史資産調査会(ヨコハマヘリテイジ)まで

【共催】NPO法人 街・建築・文化再生集団(RAC)の2013年度研修会 開催報告

NPO法人 街・建築・文化再生集団(RAC)2013年度研修会「稲荷山のこれまでとからに学ぶ地域づくり」を共催で開催しました。この研修会は来年2月に私ども公益社団法人 横浜歴史資産調査会(ヨコハマヘリテイジ)が推進し、開催を予定しているシルクロード・ネットワークの準備会としての位置付けもあります。

日 程 2013年9月28日(土)〜29日(日)

場 所 長野県千曲市

開催概要

9月28日(土)

<見学箇所>

(1)姨捨棚田と長楽寺⇒(2)長野銘醸⇒(3)武水別神社⇒(4)社家松田家⇒(5)稲荷山地区

<シンポジウムI>千曲市稲荷山温泉 ホテル杏泉閣

(1)シルクロード・ネットワークに向けてー稲荷山から

米山淳一(公益社団法人横浜歴史資産調査会 常務理事・事務局長)

横浜の現在の発展は生糸によるところが大きい。しかし、それで発展してきたという意識が低い。群馬、長野、東北と養蚕で栄えた地域はたくさんあり、歴史資産が多く現存している。こうした資産をネットワークすることで、地域の活力にもつなげて行きたい。

(2)これまでの稲荷山

高村隆徳(稲荷山街並み委員会)・泉 光男

稲荷山の街道は冠着山と飯縄山に向かって通されており、鍵の手方に街並みが構成されている。稲荷山地区自体ではあまり養蚕をやっていないが、物産の集積地であり、仲介業で栄えた。

9月29日(日)

<シンポジウムII>千曲市稲荷山 稲荷山公民館講堂

研究集会「稲荷山のこれまでとこれからに学ぶ地域づくり」

開会挨拶:星 和彦(RAC理事長 前橋工科大学教授)

パネラー:

・土本俊和(信州大学教授)

稲荷山地区の国の伝統的建造物群保存地区に向けた街並み調査の報告

・藤川昌樹(筑波大学教授)

茨城県桜川市真壁地区と比較しながら、稲荷山地区の独自性をどのように出していくのかという提起

・矢島宏雄(千曲市教育委員会 文化財センター所長)

これまでの稲荷山地区の行政としての取組みと所有者意識の変化について

・米山淳一(公益社団法人横浜歴史資産調査会 常務理事・事務局長)

稲荷山地区の伝統的建造物群保存地区への指定の期待や、今後の可能性について

・高村隆徳(稲荷山街並み委員会)

稲荷山地区の街並みを保全していくために町家を借り、日新堂ギャラリーをオープンさせた経緯

・泉 光男

生まれ育った稲荷山地区を再生させていくことへの意気込み

・高村徳太郎(稲荷山町くらしと心を育む会 会長)

稲荷山地区の街並み保存に向けた住民団体の取組みの紹介

コーディネーター:後藤 治(工学院大学教授)

稲荷山地区の独自性について、今後の展望も含め、他地域との比較をしながら考えていくヒントを紹介。

○地域間交流会

同じ長野県内で早くから伝統的建造物群保存地区指定された海野宿の堀田さんより空きや対策や海野宿と比較した稲荷山の独自性についてなどの意見を頂きました。

総括:宮澤 智士(NPO法人RAC顧問 長岡造形大学名誉教授)

今回のシンポジウムを通して方向性が見えてきたのではないか。稲荷山地区は、何をやっても出来るような資源が豊富にある。そんな場所は国内でも珍しい。今後を期待できる。

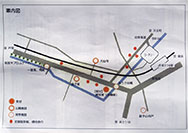

【共催】「旧東海道お宝自慢ワークショップ-保土ヶ谷 地域の誇り」「旧東海道お宝自慢ワークショップ-戸塚 地域の誇り」開催報告

横浜市と共催で「旧東海道お宝自慢ワークショップ-保土ヶ谷 地域の誇り」「旧東海道お宝自慢ワークショップ-戸塚 地域の誇り」を開催しました。

日 時 保土ヶ谷 9月19日(木)18:00〜21:00

戸 塚 9月26日(木)18:00〜20:00

会 場 保土ヶ谷 保土ヶ谷公会堂 第一号会議室

戸 塚 戸塚区役所 3階多目的スペース

主 催 横浜市(都市整備局、保土ヶ谷区、戸塚区)

共 催 公益社団法人 横浜歴史資産調査会(ヨコハマヘリテイジ)

協 力 ほどがや 人・まち・文化振興会(保土ヶ谷の回)

進 行 米山 淳一(公益社団法人 横浜歴史資産調査会 常務理事・事務局長)

総 括 中村 實(公益社団法人 横浜歴史資産調査会 監事)

このワークショップは旧東海道の保土ヶ谷宿と戸塚宿で、住民の皆さんがお持ちの戦前・戦後のスナップ写真や資料を提供して頂き、それにまつわるエピソードをお話し頂くワークショップです。

両会場とも30名ほどの方にご参加頂き、思い出の写真や資料を見ながら聞くエピソードに会場は大いに盛り上がりました。

保土ヶ谷では、資料をご提供いただいた方から、昭和30年代、まだ茅葺屋根の街並みがあった保土ヶ谷町付近の写真から、茅葺屋根の葺き替えや、屋根に花が咲いていた思い出などのエピソードをお話い頂きました。

また、保土ヶ谷の駅前のバスロータリーで野球をやった思い出や駅前の川が増水していたエピソード等をお話頂きました。

戸塚では、ブリジストンの横浜工場について、60mの高さでそびえていた煙突や工場周りの様子をブリジストンOBの方から写真を交えお話頂きました。また、寛永2年から営業している和菓子屋さんからは当時の貴重な営業許可書を提示いただくことが出来ました。

昭和初期の商店街のお店を並べた双六が出されると、会場からも次々と声が上がり、大いに盛り上がりました。

長年駅前で写真館を営んでいた方からは、駅前が台風による増水で水浸しになった思い出や、駅前に広場に街頭テレビがあって、そこに毎晩たくさんの人がテレビを見に来ていたい思い出等をお話頂きました。

2つのWSを通して総括をお話いただいた中村監事からは、参加者の熱のこもったエピソードを聞いて感動した。写真は様々なシーンを写しているが、こうした取組みを地図の上で繋げていくと、保土ヶ谷や戸塚の時代を切り取った絵巻物が出来き、昔の様子がよく分かる。こうした取組みで集まった資料は区民もとっても宝となり、地域で生活することへの誇りに繋がるというお話がありました。

ヨコハマヘリテイジ講演会・シンポジウム「明日の山手を考える」開催報告

日 時:2013年6月23日(日)13:40〜16:30

会 場:神奈川県立近代文学館ホール

参加者:55名

【開会挨拶】

米山淳一(公益社団法人 横浜歴史資産調査会 常務理事・事務局長)

【第一部:記念講演・基調講演】

記念講演 鈴木智恵子(エッセイスト)「横浜山手の魅力」

基調講演 坂本勝比古(神戸芸術工科大学名誉教授)「横浜山手−異邦人たちの歴史を秘めた港の丘」

【第二部:平成24年度山手地区近代建築調査・所有者意向調査 報告会】

・平成24年度近代建築調査調査概要 関 和明(関東学院大学教授)

・調査報告 上村耕平(公益社団法人 横浜歴史資産調査会)

・所有者意向調査調査概要 水沼淑子(関東学院大学教授)

・調査報告 白川葉子(山手歴史文化研究会)

【第三部:パネルディスカッション「明日の山手を考える」】

<パネリスト>

・西 和夫(神奈川大学名誉教授)

・堀 勇良(建築史家)

・鈴木智恵子(エッセイスト)

・菅 孝能(株式会社 山手総合計画研究所 代表)

<コーディネーター>

・米山淳一(公益社団法人 横浜歴史資産調査会 常務理事・事務局長)

<開会挨拶>米山淳一常務理事・事務局長より

今回の山手の調査は3年間に渡り文化庁から助成を受け実施した旨を説明。山手を日本の宝として、将来に渡って保存していくにはどうしたら良いかということを会場と一緒になって考えていきたいとアピールしました。

<記念講演>

エッセイストの鈴木智恵子さんより、山手の坂道や緑が織り成す景観的な魅力や、西洋館、教会、ミッションスクールのような歴史・文化的な街並み、そしてそれを支えてきた元町等の日本人社会といった山手の魅力について、ご自身が山手に関わって来られた思い出も踏まえながらお話を頂きました。お話の随所では、ヨコハマヘリテイジが文化庁の助成を頂いて作成した「山手の西洋館−外国人居留地の歴史的景観」の内容も取り上げて頂きました。

<基調講演>

神戸芸術工科大学名誉教授の坂本勝比古先生より、約四半世紀前に先生がご担当された山手の西洋館の調査を顧みながら、どういた西洋館が滅失し、どういった西洋館が現存しているのかというお話を頂きました。基調講演にあたり、山手を歩かれた先生からは、山手は歴史的なストックや地元住民、行政の努力によるエネルギーを感じるというお話がありました。また、神戸の北野地区を例に重要伝統的建造物群保存地区になることで、そこで生活している人々の意識が変化し、良い方向に進んだというお話も頂きました。

<平成23年度調査報告会 近代建築悉皆調査>

今回近代建築悉皆調査をご担当された関東学院大学の関和明先生より昭和60年の調査から四半世紀を経て、2年間に渡って現地調査を行った概要についてご説明頂きました。今回の調査では、今回の調査では山手地区内に39棟の西洋館・近代建築を確認できた旨のご報告も頂きました。この中には横浜市の認定歴史的建造物も含まれており、制度が幾分かは効いているというご説明もありました。

また、ヨコハマヘリテイジ上村耕平より調査の詳細な結果や建物以外にもかつての西洋館の門柱や井戸といった工作物、ブラフ積・ブラフ溝、居留地境界石・敷地境界石といった土木遺構も確認できた旨の報告がありました。

<平成23年度調査報告会 所有者意向調査>

今回の調査では、個人所有の西洋館にお住まいになっている所有者の方に向けたヒアリング調査も実施しました。調査をご担当された感動学院大学の水沼淑子先生からは、ヒアリング調査は、住んでいらっしゃる方がどのような思いでいるのかを直接知ることができ、それが保存につながるのではないかというお話を頂きました。今回調査対象としたものは、個人所有の西洋館21棟で、うち14棟から回答を得ることが出来たというご報告でした。また、調査員として西洋館をまわられた山手歴史文化研究会の白川葉子さんからは、西洋館の所有の経緯や日常生活で困っていること、国や横浜市の制度の周知状況について所有者にお話を伺った内容をご報告頂きました。

また、今回のヒアリング調査をきっかけに、横浜市都市デザイン室と西洋館の所有者間で連絡が取れ、新たに認定歴史的建造物になるという成果も出ました。

<パネルディスカッション>

●コーディネーターのヨコハマヘリテイジ米山淳一より、調査報告を受けて、明日の山手を皆で考えるというパネルディスカッションの開催趣旨を説明。街は日々変化しているので、きちんと後世に伝えるのがヘリテイジの仕事ではないかと提案しました。

●山手総合計画研究所代表の菅孝能さんからは、これまでの戦後40年に渡る山手のまちづくりの歴史を概観していただき、10年の節目ごとに地元住民や行政が連携しながら大きな転換期となる出来事を経て山手のまちづくりが進んできたというお話を頂きました。また、横浜市の「歴史を生かしたまちづくり基本構想」の中には「歴史的景観保全地区」が謡われているが、これまであまり進んでいなかったというお話があり、今後横浜で単一の建物だけではなく、群として地域を考えていく必要があり、これを実践する場所は先ず山手を置いて他にないのではないかというお話を頂きました。

●長年横浜市や文化庁で歴史的建造物の保存を実践してこられた建築史家の堀勇良さんからは、約30年前の横浜では、神戸や長崎のように残すべき洋館がないのではないかと考えられていたとご説明頂きました。その中でエリスマン邸の解体問題をきっかけに、行政内でも昭和初期の洋館が横浜の特徴ではないかといった理解が広がってきたこと、また、山手の住民や横浜市民に対しても昭和初期の建築家や洋館についての理解を広める活動も行ってきたことをお話頂きました。また、山手の住宅地は外国人居留地であった性格上、生まれてから死ぬまでそこで生活が完結できたという面があり、どこの学校に通って、どこで買い物をしていたのかなど、ソフト面の構造も理解した上で今後の保存を考えていかないといけないというお話を頂きました。

●報告会や堀さんのお話を受けて、エッセイストの鈴木智恵子さんからは、横浜市が単に調査を実施しただけでなく、パンフレットや横浜新聞なので媒体を通して市民に対し、30年をかけて地道に洋館等についての理解を広げてきた旨のお話を頂きました。また、建物だけでなく、次世代の街を担う若手にもこうした活動をつないでいかないといけないというお話を頂きました。

●神奈川大学名誉教授の西和夫先生からは、横浜市の文化財行政に長年関わられてきた見地から、1985年調査を実施した当時は、行政を始め調査に関わられた方の多くが、市の独自の制度で山手地区の歴史的景観が保存できると考えていたとお話を頂きました。しかし、今回の会を開催するに至ったように、今後新たな取組みをしていかないと山手の歴史的景観は守れなくなってしまうほど危機に瀕した状況にきているのではないかというお話を頂きました。また、その具体策として国の重要伝統的建造物群保存地区制度の活用の可能性についてのご提案も頂きました。

ヨコハマヘリテイジ公益団体化記念シンポジウム

「明日の歴史を生かしたまちづくり」開催報告

日 時:2013年6月9日(日)13:30(ガイドツアーは11:00~)

会 場:神奈川県本庁舎 3階大会議室(旧議場)

県庁舎ガイドツアー:参加者40名

シンポジウム:参加者90名

【開会挨拶】

米山淳一(公益社団法人横浜歴史資産調査会 常務理事・事務局長)

青木 治(横浜市都市整備局担当理事・企画部長)

森谷 保(神奈川県県土整備局都市整備課長)

【第一部 基調講演「歴史的建造物を取り巻く環境と新たな制度による保全活用」】

後藤 治(工学院大学 教授)

【第二部 パネルディスカッション「明日の歴史を生かしたまちづくり」】

<パネリスト>

西 和夫(神奈川大学 名誉教授)

堀 勇良(建築史家)

嶋田昌子(横浜シティガイド協会 副会長)

綱河 功(横浜市都市整備局都市デザイン室長)

<コメンテーター>

後藤 治(工学院大学 教授)

<コーディネーター>

米山淳一(公益社団法人 横浜歴史資産調査会 常務理事・事務局長)

米山常務理事・事務局長より

2013年4月より内閣府認定の公益社団法人になった横浜歴史資産調査会(ヨコハマヘリテイジ)の活動方針を説明。免税団体になり「ヨコハマヘリテイジファンド」の設立や歴史的建造物の寄贈・取得をアピールした。

<基調講演>

工学院大学の後藤治先生より、国内の歴史的建造物を生かした事例も踏まえ、歴史的建造物を取り巻く環境の変化をご説明頂きました。また、横浜市が次年度以降で施行を予定している「歴史を生かしたまちづくり」に関する新たな制度への期待や、新制度を用いることで広がる可能性についてのお話もありました。建築基準法の適用除外による利活用の拡大というハード面による対応だけではなく、建物の日ごろの使い方を考慮し、非常時の避難経路の確保や防災訓練の実施などソフト面の対策を講じるだけでも歴史的建造物の利活用の可能性が広がってくるというお話を頂きました。

<パネルディスカッション>

●長年に渡り横浜の「歴史を生かしたまちづくり」に関わって来られた横浜シティガイド協会の嶋田昌子さんより、「歴史を生かしたまちづくり」が始まった当時は、市民の活動はほとんど無く、素晴らしい歴史的建造物があっても中々市民の側から保存活用に結び付けていくことは難しかったが、現在は少しずつ文化財制度の方が自分達の側に寄ってきたと感じるというお話を頂きました。

●横浜市や文化庁で長年に渡り歴史的建造物の保全活用に関わって来られた建築史家の堀勇良さんからは、横浜での「歴史を生かしたまちづくり」の歴史も踏まえ、当時は歴史的建造物を残すには重要文化財や指定文化財とするしかなかったが、横浜市の登録・認定制度、さらには国の登録有形文化財制度など、歴史的建造物を保存するメニューが広がってきたこと、今回公益法人となった横浜歴史資産調査会(ヨコハマヘリテイジ)への期待のお話を頂きました。

●神奈川県だけでなく、国内の様々な地域で歴史的建造物の保全活用に関わっておられる神奈川大学名誉教授の西和夫先生からは、文化財に指定されたから大切なのではなく、どんな歴史的建造物も地域の皆さんが大切だと思えば、それは価値あるものとなるというお話を頂きました。また、大切にしていきたいという歴史的建造物を発見し、守るためには歴史的建造物に関わる人材の育成が非常に重要であり、横浜歴史資産調査会(ヨコハマヘリテイジ)への期待のお話頂きました。

●横浜市年デザイン室の綱河功室長からは、横浜市の「歴史を生かしたまちづくり」はデザイン室がやればやるほど市民の方々からお叱りを受ける、それだけ関心が高く、毎回ありがたいことだと思っているというお話を頂きました。横浜歴史資産調査会(ヨコハマヘリテイジ)が公益法人化したこともあり、今後より連携しながら「歴史を生かしたまちづくり」の推進に取り組んで行きたいというお話を頂きました。

<パネルディスカッション>会場よりのご意見

会場からは、歴史的建造物の所有者が高齢化しており、今後相続の問題も大きくなってくる。新制度や公益法人との連携の中で、段階的な寄贈などの道がないか一緒に考えていきたいと、貴重なご意見も頂きました。

特に「洋館付住宅」(横浜市認定歴史的建造物)を所有している方から将来に渡る保存に関して市に寄贈したいと具体的な提案が示された。

これを受け、後藤治先生をはじめパネラー全員から横浜歴史資産調査会で譲り受けたらどうかとの助言があり、会場からは拍手が上がった。

当日は参加された皆様から54,000円のご寄付を頂きました。

横浜歴史資産調査会(ヨコハマヘリテイジ)では歴史的建造物の保存・取得を目的としてファンドの設立に向け、皆様方のご寄付を受け付けております。

ご寄付いただいた方には、所得税控除となる免税証明証を発行致します。

また、証明証の他

1,000円以上ご寄付を頂いた方

・横浜市内の歴史的建造物を掲載した「都市の記憶―横浜の主要歴史的建造物」

・横浜山手の貴重な古写真や資料を集録した「山手の西洋館―外国人居留地の歴史的景観」

10,000円以上ご寄付を頂いた方

・横浜市関内地区の明治~関東大震災以前の街並みを復元し、一枚にとりまとめた絶版本「横浜 開港の舞臺-関内街並み復元絵図」

を進呈致します。

詳しくは事務局までお問い合わせください。

ソーシャルグッドトーク:横濱はじめて物語〜陸蒸気が走っていた横浜

一般社団法人横浜歴史資産調査会(ヨコハマヘリテイジ)と山陽物産のコラボで生まれた横濱のお菓子「ヨコハマ陸蒸気サブレ」が好評発売中です。製作会社の山本博士社長と企画の米山が対談をいたします。ぜひ、ご参加ください。「陸蒸気サブレ」のおみやげ付きです。

日 時 2013年3月11日(月)19:00〜21:00

場 所 さくらWORKS<関内>中区相生町3-61 泰生ビル2階

主 催 横浜コミュニティーデザイン・ラボ

協 力 一般社団法人横浜歴史資産調査会(ヨコハマヘリテイジ)・株式会社山陽物産

出演者 山本博士(山陽物産社長)

米山淳一(一般社団法人横浜歴史資産調査会常務理事)

聞き手 宮島真希子(NPO法人横浜コミュニティーデザイン・ラボ理事)

<オープンヘリテイジイン 旧保土ヶ谷宿>

歴史的建造物の一般公開であるオープンヘリテイジを今年も開催いたしました。

場所は、保土ヶ谷です。保土ヶ谷は旧東海道の宿場町で今も当時の面影をの残しております。2月17日日曜日は晴天に恵まれ、午前・午後2回にわたり軽部家住宅(旧主屋・大正末〜昭和初期建造、蔵、門)金子家住宅(主屋・明治初期建造)そして大仙寺(本堂・元禄14年・1701年建造)の3か所を大野 敏氏(横浜国立大学准教授)の解説で見学いたしました。参加者は227名と多くのみなさんが参加され盛況となりました。

ご参加のみなさまありがとうございました。次回もぜひご参加ください。

主 催 横浜市、一般社団法人横浜歴史資産調査会(ヨコハマヘリテイジ)

協 力 軽部家、金子家、大仙寺、ほどがや人まち文化振興会

当日の案内

見学先

保土ヶ谷区の歴史を活かした

まちづくりパンフ

横浜市内の旧東海道案内パンフ

全体説明を行う大野先生

軽部家住宅

金子家住宅を見学するみなさん

大野先生の解説は丁寧で好評

大仙寺境内にて

コンサートinヘリテイジ「ピアノが案内する横浜の歴史とまちvol.2」

横浜の歴史的建造物やまちの魅力を伝えるピアノコンサートの第2回目です。

今回は山手の西洋館を舞台に、居留地に様々な国の文化が流れ込んで来た当時の気分を味わっていただく、彩り豊かで楽しいコンサートです。

山手には様々な国の人が住み、それぞれの祖国の文化や生活が持ち込まれました。今も山手に残る西洋館や教会、学校建築からも当時の外国の建築スタイルを知ることができます。

山手の歴史的建造物にちなんだ選曲で、横浜の歴史とまちをご案内します。

日 時:2013年2月2日(土)18:00~19:30(飲み物・軽食付き)

会 場:ベーリック・ホール(横浜市中区山手町72)

ピアノ演奏:後藤 泉

解 説:長谷川 正英さん(横浜市都市整備局都市デザイン室)

司 会:米山淳一(当会常務理事)

主 催:一般社団法人横浜歴史資産調査会(ヨコハマヘリテイジ)

協 力:横浜市都市整備局、(株)三陽物産(モンテローザ)

演奏曲目:版画(ドビュッシー)

タンゴ(アルベニス)

ユーモレスク(ドヴォルザーク)

ソナタ イ長調「トルコ行進曲付き」他

【後藤 泉 プロフィール】

桐朋女子高校音楽科を経て桐朋学園大学音楽学部ピアノ科卒業。同大学アンサンブルディプロマコース修了。田沢恵巳子、ゴールドベルク山根美代子、三浦みどり、P.ポンティエの各氏に師事。2001年よりウィーン・フィルハーモニー弦楽団チェロ首席奏者フリッツ・ドレシャル、02年より同楽団元コンサートマスター、ウェルナー・ヒンクと定期的に共演を重ねる。以後、ウィーン・フィルの首席奏者と数多く共演。リスト編曲ベートーヴェン交響曲シリーズに取り組み、全曲シリーズを行うほか、食卓芸術の第一人者、今田美奈子氏とのコラボレーションなど、新しいジャンルへの活動も精力的に行う。各地でのサロンコンサートも好評を博している。

昨年に続き2回目を迎えるピアノコンサートは50名を越えるみなさんにお越しいただき盛況となりました。第7回横浜山手芸術祭(1月26日〜3月3日)の一環での開催でもありました。会場のベーリックホールは昭和7年建造の歴史的建造物でJ.Hモーガン(アメリカ人)が設計したスパニッシュスタイルの西洋館。絹貿易商のベーリック氏の館でした。現在、横浜市が所有し公開しています。

横浜の歴史を語るうえで欠かせない建物。山手の西洋館の中にあって一番大きなホーツを持つベーリックホールでの後藤 泉さんのダイナミック演奏と長谷川さんの優しく語りかけるような解説は皆様から絶賛でした。

オードブルとサンドイッチそしてワインでのミニパーティーは初の試みでしたが、みなさんの笑顔であふれていました。

お土産は三陽物産から「ヨコハマ三塔物語」と新商品の「ヨコハマ陸蒸気サブレ」の二つのお菓子が全員にプレゼントされました。「ヨコハマ陸蒸気サブレ」は三陽物産とヨコハマヘリテイジがコラボして製作したお菓子で好評発売中です。

当日のお写真を掲載します。(撮影・田中光一)

ピアニストの後藤 泉さん

べーリック・ホール内の会場

司会の米山常務理事と

横浜市都市デザイン室の長谷川氏

長谷川氏の解説と後藤さんによる

曲の説明で進行する

コンサートの合間の軽食タイム

洋風建築の中でのミニ・パーティー

演奏が終わるとカワイイ手から

花束が贈られた

会場の皆さんに配られた

お土産の紹介

暖かい雰囲気でコンサートは終了

後藤さんも出口でお見送り

チラシ

プログラム

港北区役所有志による「港北区歴史を生かしたまちづくりプロジェクト」からのお知らせです。

慶應義塾大学日吉キャンパス内に現存する、W.M.ヴォーリズ設計の基督教青年会館(YMCAチャペル)の一般公開を行いました。

日 時 2012年3月17日(土)10:00〜16:00まで

場 所 横慶應義塾基督教青年会館(慶應義塾日吉キャンパス内)

主 催 港北区役所

協 力 慶應義塾、慶應義塾YMCA、一般社団法人横浜歴史資産調査会、港北ボランティアガイド、株式会社一粒社ヴォーリズ建築事務所

コンサート in ヘリテイジ「ピアノが案内する横浜の歴史とまち」終了いたしました。ご来場ありがとうございました。

昭和初期創建の歴史的建造物である横浜市大倉山記念館を舞台に、横浜の歴史的建造物やまちの魅力を伝えるピアノコンサートを開催します。

横浜の開港の頃の世界の音楽の潮流や、開港とともに日本に入って来た音楽、そしてヨコハマのまちの歴史を、当時の居留地のコンサートで演奏された曲も交えながら、やさしく楽しく案内するレクチャーコンサートです。

日 時 2012年3月10日(土)14:00~16:00(ティータイム含む)

場 所 横浜市大倉山記念館ホール

出 演 ピアノ演奏 後藤 泉

解説 長谷川 正英(横浜市都市整備局都市デザイン室)

司会 米山 淳一(一般社団法人横浜歴史資産調査会 常務理事)

参加費 一般3,000円/ヨコハマヘリテイジ会員2,500円

定 員 一般30名/ヨコハマヘリテイジ会員30名

主 催 大倉山記念館/一般社団法人横浜歴史資産調査会

協 力 横浜市都市整備局、港北区、[賛助会員]はまぎん産業文化振興財団、株式会社三陽物産(モンテローザ)ほか

♪プログラム♪

・J.シュトラウス:春の声

・モーツァルト:オペラ魔笛より「序曲」

・J.S.バッハ~グノー:アヴェ・マリア

・ショパン:バラード第3番後・プロコフィエフ:ロミオとジュリエットより「モンタギュー家とキャピレット家」 ほか

後藤 泉 プロフィール

桐朋女子高校音楽科を経て桐朋学園大学音楽学部ピアノ科卒業。同大学アンサンブルディプロマコース修了。田沢恵巳子、ゴールドベルク山根美代子、三浦みどり、P.ポンティエの各氏に師事。

2001年よりウィーン・フィルハーモニー管弦楽団チェロ首席奏者フリッツ・ドレシャル、02年より同楽団元コンサートマスター、ウェルナー・ヒンクと定期的に共演を重ねる。以後、ウィーン・フィルの首席奏者と数多く共演。

リスト編曲ベートーヴェン交響曲シリーズに取り組み、全曲シリーズを行うほか、食卓芸術の第一人者、今田美奈子氏とのコラボレーションなど、新しいジャンルへの活動も精力的に行う。各地でのサロンコンサートも好評を博している。

~同時開催 「港北区歴史を生かしたまちづくりプロジェクト」 展示~

「OPEN! HERITAGE in 馬車道」

OPEN! HERITAGE 第3弾、今年は馬車道周辺の歴史的建造物を一般公開する「OPEN! HERITAGE in 馬車道」を開催しました。

詳しくはこちら(チラシ:表 PDF 246kB/チラシ:裏 PDF 51kB)をご覧ください。

協力イベント RAC 2011年度研究集会・シンポジウム「絹物語・地域間交流から地域づくりを考える~Part II」

日 程 2011年10月8日(土)・9日(日)

見学会 北仲BRICK・横溝屋敷・旧柳下家他 Option:三渓園

研究集会 「新・港村」小さな未来都市 Dゾーン自由広場

ヨコハマヘリテイジでは、特定非営利活動法人 街・建築・文化再生集団(RAC) 横浜で開催する研究集会を共催しました。

大倉山記念館オープンヘリテイジ

大倉山記念館と大倉山精神文化研究所が主催する「大倉山記念館オープンヘリテイジ」では、秘蔵映像の上映や非公開部分を見学する、サロントークとバックヤードツアーが開催されました。

「OPEN! HERITAGE in山手」

オープンヘリテイジの第2弾を山手地区で開催。通常は公開されていない「フェリス女学院10号館」(横浜市認定歴史的建造物)や「旧内田家住宅(外交官の家)」(国指定重要文化財)塔屋、「山手111番館」(横浜市指定文化財)バルコニーを一般公開しました。

日 時 2010年10月23日(土)13:00~17:00

受付場所 フェリス10号館、旧内田家住宅(外交官の家)、山手111番館

主 催 横浜市都市整備局都市デザイン室・一般社団法人横浜歴史資産調査会(ヨコハマヘリテイジ)

協 力 学校法人フェリス女学院・財団法人横浜市緑の協会(順不同)

アーバンデザイナー 北沢猛を語る会 in ヨコハマ

多数の皆様のご参加ありがとうございました。

「ヨコハマヘリテイジ設立記念シンポジウム」

シンポジウムでは、宮村忠会長の基調講演 「まちを楽しむ」に続き、地域に受け継がれてきた自然・歴史・文化を宝物として守り、楽しみ、次世代につなぐ活動をしていらっしゃる8団体の方に事例紹介をしていただきました。

[事例紹介]

馬車道商店街協同組合、長屋門公園歴史体験ゾーン運営委員会、NPO法人よこはま里山研究所NORA、BankART 1929、横浜市緑の協会都心部・山手事業所、ドックと浦賀の歴史を愛する会、邸園文化調査団、横濱まちづくり倶楽部(発表順)

「幅広い話題が聞けて興味深かった」「気づかなかった横浜の魅力を知った」「横浜や地域を愛する方の思いが伝わった」といった感想もいただきました。

あいにくの雨にも関わらず、ご参加くださった皆さま、ありがとうございました

設立記念シンポジウム「明日につなげよう、みんなのたから 横浜の歴史的資産」

日 時 2009年12月11日(金)18:30~21:00

会 場 横浜市開港記念会館 講堂

主 催 一般社団法人 横浜歴史資産調査会(ヨコハマヘリテイジ)/協力 横浜市都市デザイン室

後 援 財団法人 はまぎん産業文化振興財団

「OPEN! HERITAGE in 日本大通り」

この日の特別公開を目指して来られた方、ストリートライブの途中にふらりと寄った方など、大勢の方がご参加くださいました。ありがとうございました。

「OPEN! HERITAGE in 日本大通り」概要

日 時 2009年9月27日(日)

時 間 13:00~17:00

場 所 日本大通り周辺

参加費 (資料代等)一般:300円 会員:無料

日本大通り周辺の歴史的建造物の一般公開。この日だけの特別公開もありました。